NPO法人の役員任期は、法律で「2年を超えない範囲で法人の定款で定める」となっています。したがって、どのNPO法人でも、役員の任期は1年もしくは2年と設定されているはずです。役員の任期末が来るたび、つまり1年もしくは2年に1回は、所轄庁への役員変更届の提出と、法務局への役員変更登記の両方が必要です。再任であっても、「再任(法務局では「重任」)という役員変更」になることから、所轄庁・法務局双方の手続きが必要です。

まず、ご自身の団体の役員任期をご確認下さい。設立当初の役員の任期末日は定款の附則に記載されています。

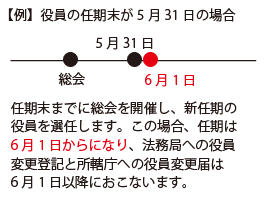

仮に5月31日が任期末でしたら6月1日以降の新任期の役員を、定款に定める方法で選任する必要があります。例えば定款で「役員は総会で選任する」と定められていれば、新任期が到達するまでに総会で役員を選出します。ただし、選出された役員の任期は「新しい役員任期の開始日」からであることに注意して下さい。総会開催の即日に就任手続きを取られようとするケースがありますが、役員任期到達にともなう役員改選の場合は、現任期が終了した翌日からの任期となります。

総会で役員が選任された同日に新しい役員任期を始める場合は、定款に「役員任期短縮規定」を置く方法が有効です。

何らかの事情で、役員任期末日を超えても役員選任ができていない場合は、「総会で役員を選任する」ことになっていて、かつ定款に役員任期の伸長規定(後任役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が集結するまで任期を伸長する、という条文)がある場合に限り任期を伸ばすことができます。ただこの規定があるからといつまでも役員を選任しないのは違法となるので注意。

定款で代表権を付与する理事を制限している場合(登記する理事を1人ないし若干名に限定している場合)は、代表権を付与する理事を選任します。定款に「互選により選任する」と定められている場合は、互選か、互選であることが確認できる理事会によって選任します。

法務局で役員の就任もしくは重任の登記をおこないます(法務局では再任のことを「重任」と表現します)。就任・重任の日から2週間以内に登記する必要があります。役員変更登記の様式・記載例は法務局の様式ダウンロードページに掲載されています。

一般的に役員変更登記の際に必要な書類は以下の通りです。

役員任期開始日と、代表権を有する理事の選任日がずれている場合は、後者が登記上の就任日(重任日)になるケースが一般的のようですが、この取り扱いについては状況により異なりますので、詳細は法務局でご確認ください。

代表権を有する理事が交代した場合は「法務局に法人代表印を登録している理事」も変更となるケースがほとんどですので、法人代表印の登録変更も必要となります。法務局への印鑑届出書記載例(法務局ウェブサイト)>

役員選任をおこなった総会等の議事録や互選書などには、原則として押印されている方全員について実印の押印が必要となり、全員分の印鑑証明書の添付が求められます。

ただし、「法務局に法人の印鑑を登録している理事(=代表権を有する理事)」が重任され、かつ、その理事が議長または議事録署名人に選任されている場合に限り、当該理事の署名(記名)欄に法人代表者印を議事録に押印すれば「法務局に届けられている法人の実印が押印された」こととなるため、他の方は印鑑証明書の添付は不要になり認印の押印でもOKとなります。これは、互選書でも同様です。

役員を選任した会議(一般的には総会、法人によっては理事会)の議事録には、選任された役員全員のフルネームと再任・新任の別を記載してください(別紙に記載し、議事録に綴じ込んでもOKです)。これは定款に記載された方法で役員が選任されていることを示す証拠となります。

議事録や互選書が複数枚にわたる場合は、その書類に押印したすべての印鑑を使って、「袋綴じ」もしくは「綴じ目への契印(割印)の押印」をしてください。議事録が続きものであることを示します。

理事の互選書には理事全員の記名・押印が必要です。

就任承諾書は、再任であったとしても法務局への提出が求められます。

ただし、選任された席上で理事や、代表権を有する理事への就任を承諾した場合に限り、議事録や互選書に「被選任者はその場で就任を承諾した」という旨を記載することで法務局への就任承諾書の提出は省略できます。この場合、変更登記申請書には「就任承諾書は、理事の互選書の記載を援用する。」と記載します。これは役員選任の場合、代表権を有する理事の選任・互選の場合、ともに同じです。

…したがって、以下の段取りを済ませておけば登記に関する実務を一定程度減らすことができます。

役員を選任する会議には新任期の役員が全員出席し、役員選任の際に全員が就任する意向を明確にする(登記の際の就任承諾書提出を省略できます)

役 員を選任する会議の議長または議事録署名人のいずれかに理事長(Aさんとします)が就任し、議事録の役員選任の項目には、選任された役員全員の氏名を記載し、その場で全員が就任を承諾した旨を明記。署名(記名)欄のAさんのところには法務局に届けている法人代表者印を押印する(他の方は認印でOKとなり、印鑑証明書も不要になります)

代表権を有する理事の互選(選任)の場でも、選任された方はその場で就任の意向を明確にし、署名(記名)欄のAさんのところに法人の印鑑を押印する(他の方は認印でOKとなり、印鑑証明書も不要になります)

なお、代表権を有する理事が交代する場合は、旧理事長が引き続き法人の理事に残る場合に限り、上記の方法が有効です。

これは(1)法務局での法人の印鑑登録は「理事長」ではなく「理事」という役職名でおこなっていること、(2)新理事長の変更登記・印鑑登録が完了するまでは旧理事長名での印鑑登録が有効となっていること、が理由で、代表権を有する理事が同時に理事自体をも退任する場合は、理事退任の時点で法人の印鑑登録が無効となるため、議事録や互選書には押印者全員の実印・印鑑証明が必要となり、実務が煩雑になります。

登記が完了したら、所轄庁へ役員変更届を提出します。役員変更届の様式は和歌山県申請書ダウンロードページに掲載されています。

★2023年3月から、内閣府NPO法人ポータルサイトでオンラインで申請が可能になりました(ただし、内容により別途書類の郵送が必要になるケースがあります)。

どの団体でも提出が必須なのは(1)役員変更等届出書、(2)変更後の役員名簿、の2種類です。新任の役員がいる場合は(3)新任の方の就任承諾書及び誓約書の写し、(4)新任の方の住民票(提出日より6カ月以内に取得したもの)、の提出が必要です。それまで理事だった方が間をおかずに監事に、また監事だった方が間をおかずに理事になる場合は(3)は必要ですが(4)は不要です。

所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿の提出が必要です。変更があった年月日に添えて「住所の異動」「改姓」「改名」「死亡」などのように記載します。これらは理事側のからの申し出がない限り、事務担当者は把握ができませんので、定期的に確認することをお勧めします。なお、住所の異動や改姓・改名があった際の役員変更には、新しい住民票の添付は不要です。

法務局に登記している役員に何らかの変更があった場合は変更登記が必要です。住所の異動や改姓・改名については役員を選任する会議などの開催は不要で、例えば「●年●月●日住所の異動」のような形で登記します(住民票等の添付は不要です)。ただし、登記している役員が亡くなられ、登記している役員がいなくなってしまった場合は、速やかに後任を定款に記載された方法で選任し、法務局に前理事長の死亡(家族等からの死亡届もしくは死亡したことがわかる住民票等の添付が必要)と新理事長の就任(上記の役員新任の際と同様の書類添付が必要)の登記をおこなう必要があります。

所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿の提出が必要です。変更があった年月日に添えて「辞任」などのように記載します。所轄庁へは辞任届等の提出は不要です。

法務局に登記している役員が任期途中で退任する場合は変更登記が必要です。この際には、本人から法人宛に提出された「辞任届」の添付が必要です。それにより登記している役員がいなくなってしまった場合は、速やかに後任を定款に記載された方法で選任し、法務局に登記する必要があります。

定款にもとづいた手続きで役員を選出します。

このあと、所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿、新任の役員の就任承諾書及び誓約書の写し、住民票の提出が必要です。任期途中に追加された役員の任期末日は、他の役員の任期末日と同じです。

任期途中に追加された理事が、そのまま代表権を有する理事となる場合は、互選など、定款に基づく方法で代表権を有する理事を選任のうえ、役員変更登記が必要です。

※このページに記載されている登記に関する内容は、法務局での一般的な取り扱いについて記載したものであり、法人の状況等により実際の取り扱いと異なることがあります。