NPO法人の総会を開きたい

- ポイント

- 総会の開催手順や議決事項は定款で確認します

- 開催に際しては議事録を残しておきましょう

- 「みなし総会」をおこなうこともできます

NPO法人は年1回は総会を開く必要があります

NPO法(特定非営利活動促進法)第14条の2で、NPO法人は毎年1回は総会を開くことが義務付けられています。

1)総会で議決する内容は定款で確認を

各法人の定款で、総会で何を決めることができるのかが定められています。これを権能と呼びますが、所轄庁のモデル定款では、

- 定款の変更

- 解散

- 合併

- 事業計画及び活動予算並びにその変更

- 事業報告及び活動決算

- 役員の選任又は解任、職務及び報酬

- 入会金及び会費の額

- 借入金(主に1年以上にわたって借り入れる長期借入金を指します)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

- 事務局の組織及び運営

- その他運営に関する重要事項

・・・の10項目が定められています。法人によっては異なることもあるため、まずはご自身の団体の定款を確認してください。なお上記(1)(2)(3)は総会で議決することが法律で定められています。それ以外は理事会の権能とすることもできますが、理事会の権能を増やしすぎると、総会を開催する意味がなくなってしまいかねません。民主的な組織運営のために必要なことは総会で決議されることをお勧めします。

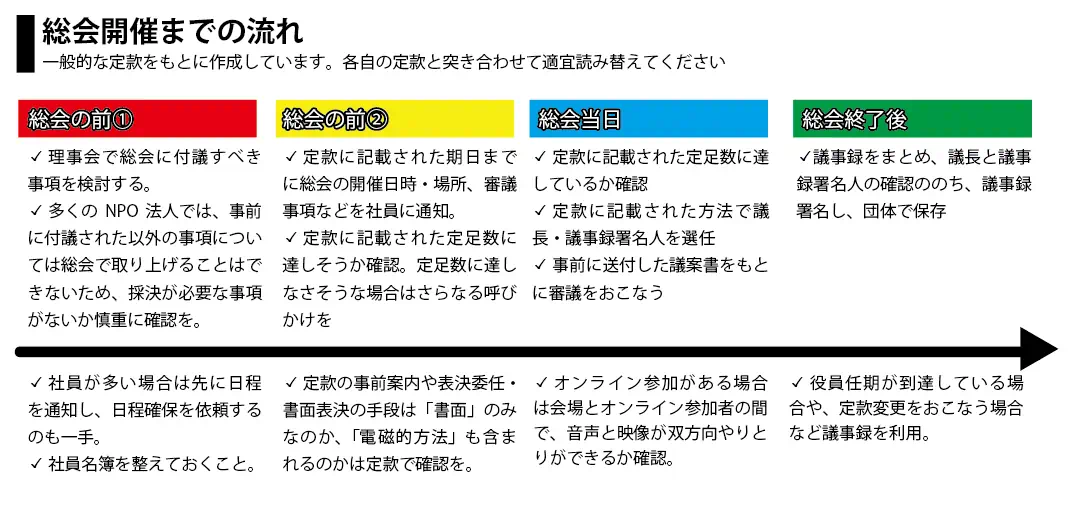

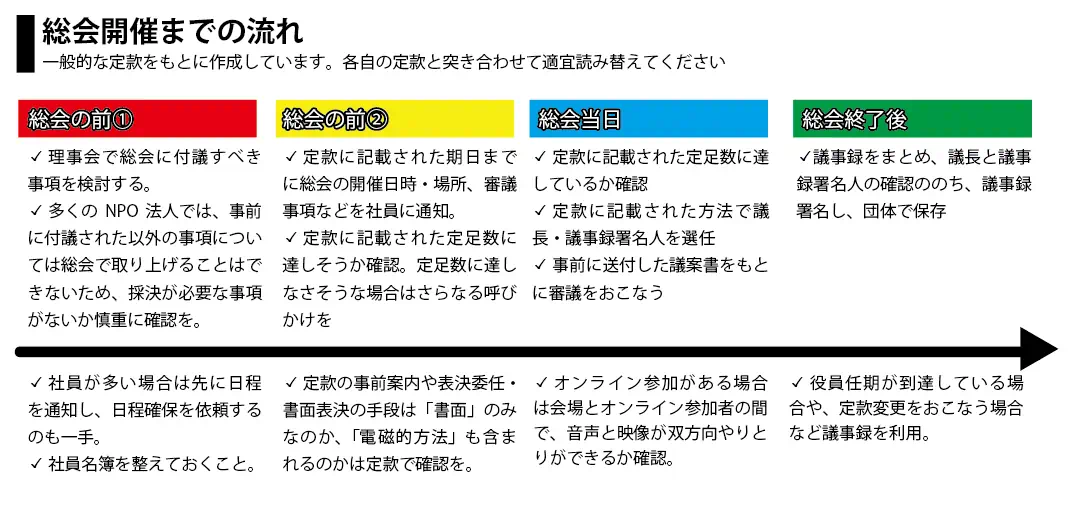

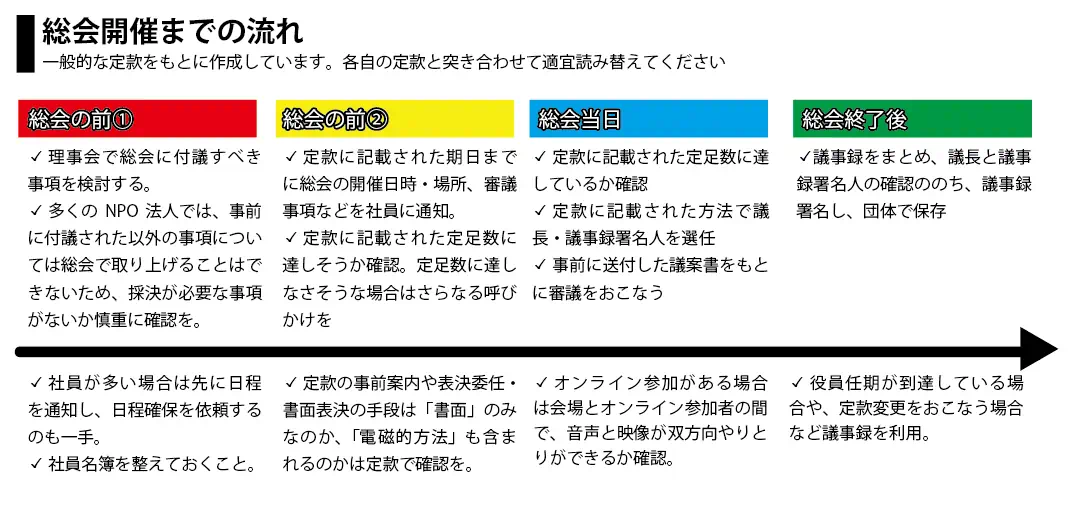

ほとんどの場合、理事会の権能に「総会に付議すべき事項を議決すること」が定められていますので、原則として、理事会で確認されていないことは総会に付議できません。NPO法第14条6には「事前に通知した事項のみ、総会で議決することができる。ただし、定款で別段の定めがあるときはこの限りではない」とされているため、定款での定めがない限り、事前の総会招集通知で示されていない案件は総会で審議することができません(いわゆる「動議」は認められない、ということになります)。

2)開催の方法も定款に掲載されています

総会の開催に関する方法も定款で定められています。

- 総会で議決権を行使できるのは社員(正会員)のみですが、それ以外の方がオブザーバーとして出席することを妨げるものではありません(議決権はありません)

- 開催に際しては、定款に基づき招集します

・年に1回開催する通常総会は理事長が招集します

・総会を招集する場合は、会議の日時・場所・目的と審議事項を定款で定められた期日までに事前に社員に通知する必要があります。

・通知の手段が「書面」のみの場合は電子メール等は使えません。「書面もしくは電磁的方法」の場合は電子メールなどで通知することが認められます。

- 総会が成立する定足数も定款に記載されています

何人出席すれば定足数を満たすのかがわかるように、社員名簿は適切に整えておきましょう

- オンラインでの出席がある場合は、ホスト側と相手側で、映像と音声が双方向にやりとりできるかを確認します

- 総会を欠席する場合は、委任出席(委任状)もしくは書面表決(各議案について賛否を明らかにする方法)で出席に変えることができます。

委任状や書面表決も「書面」のみの場合は書面での提出が必要となりますが、「書面もしくは電磁的方法」の場合は書面のほかFAXや電子メールなどもOKです。なお電子メールなど、パソコン上でやり取りをする場合は念のため委任状や表決書をプリントアウトしておくと安心です。

委任状は、他の社員を代理人とする形になりますが、その代理人が総会に出席できなかった場合は委任状も無効となりますので、確実に出席する社員を指名するか、当該総会の議長に委任する(議長は総会に出席した社員から選ばれますので、必ず委任できます)などの工夫が必要です。

3)開催後は議事録を作成します

総会開催後は議事録を作成します。議事録に記載する内容も定款で定められています。

- 日時及び場所(番地表記を記載しましょう)

- 正会員総数と出席者数(オンライン出席、書面表決や委任表決の人数も記載します)

- 審議事項

- 議事の経過の概要と議決の結果(逐語録までは不要です)

- 議事録署名人の選任(定款で定められた人数を選任します)

議事録署名について、定款で「署名・押印」となっている場合は原則自筆と押印が必要です。「記名・押印」であれば、自筆でなくても大丈夫です。

役員の選任をおこなう総会では、議長もしくは議事録署名人に理事長が就任し、議事録に法人の代表印を押印すると、役員変更登記の実務の軽減が期待できます。

臨時総会を開く場合

必要に応じて臨時総会を開くことができます。

- 年度途中での定款変更など、総会の議決を必要とする案件が発生した場合

- 正会員総数のうち一定割合の正会員から招集の要求があった場合(割合は定款に記載されています)

- 理事の業務執行や法人運営に何らかの疑義があって監事が招集する場合

この場合の運営方法も原則として通常総会と同じです。

いわゆる「みなし総会」について

現行のNPO法では、社員全員がすべての議案に賛成した場合は、会場で総会をしなくても、総会をしたとみなすことができる「みなし総会」が認められています。

現在の所轄庁の定款ひな形には、みなし総会の条文が盛り込まれていますが、過去のひな形には「みなし総会」の条文はありません。ただ、法律で認められているため、定款に条文がなかったとしても、社員全員がすべての議案に賛成した場合は「みなし総会」を開催しても差し支えありません(ただし、社員全員の賛成が求められるため、社員が多い団体では適用が困難になると考えられます)。

みなし総会をおこなった場合も、議事録の作成が必要です。この議事録には、

- 総会の決議があったとみなされた事項の内容

- 1の提案を行った者の名前

- 総会の決議があったとみなされた日(社員全員がすべての議案に同意したことが確認できた日)

- 議事録を作成した者の名前

を記載します。